阎连科:如果生活中没人需要你,那是最可怕的事情

如果仔细对比阎连科的小说与散文写作

就会发现,这世上几乎存在两个阎连科

阎连科。图/受访者提供

阎连科的消失与浮现

《中国新闻周刊》记者/隗延章

发于2020.7.20总第956期《中国新闻周刊》

近五年中的大多数时候,阎连科生活在香港。他住在香港科技大学校园内一栋170平方米的房子里,窗外就是大海。阎连科在这所学校担任客座教授,一周上半天课。没课的日子,他早晨起来写作两三个小时,下午翻翻书,睡个午觉,晚饭后在海边散步。

如果内地有活动需要参加,他就随时买票飞回来,活动结束再返回香港。那边安静,他也不参加聚会,溢出文学圈子之外,每天听着海浪声写作,是这位长于河南以书写苦难成名的作家不曾想象过的奢侈。

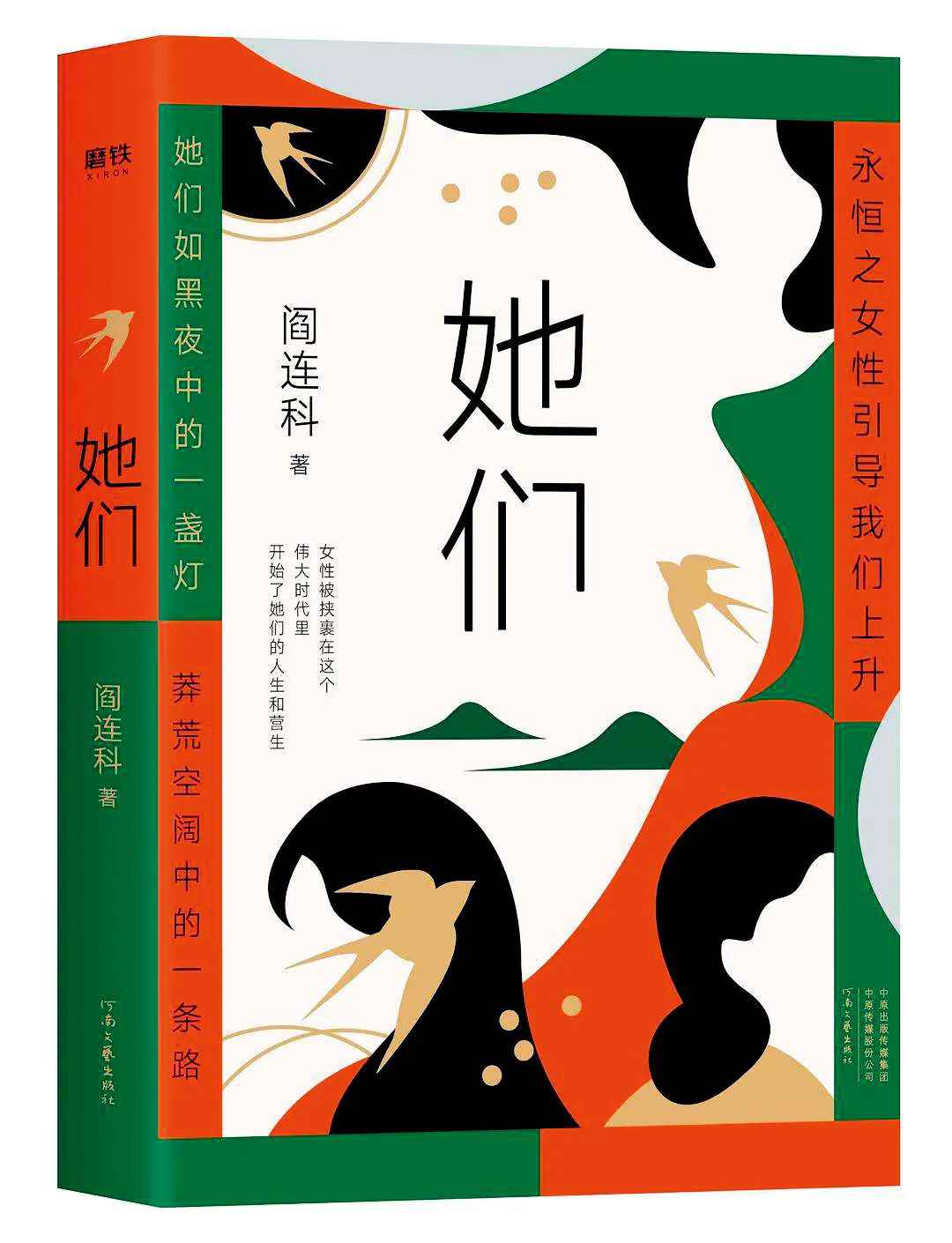

阎连科两地往返的生活状态,正如他近年作品的处境。大致从2010年起,他自己最为看重的小说作品,多在海外出版,而在内地,去年,他出版过一部长篇小说《速求共眠》,动静不大,最近又出版了长篇散文《她们》,倒是备受好评。几本在海外出版的作品中承载着他的文学野心,而在内地出版的书籍中,他乐于流露一些深情,他愿意用这样的方式修复与内地读者的关系。他不想成为这片大陆的陌生人。

她们

香港科技大学附近的海边,阎连科时常和教授刘剑梅一起散步。刘剑梅是一位女性主义批评家,也是著名学者刘再复的女儿。两人谈及最多的是女性主义的话题。聊久了,阎连科萌生出一个想法:为什么不从女性主义的角度,写一本家族女性的书?

11年前,阎连科写过一本名为《我与父辈》的散文。书卖得很好,出版界的朋友建议他顺势再写一本家族中的女性。阎连科觉得很难突破既定框架,就没动笔。

直到那天在香港的海边,他觉得或许时机到了。他去刘剑梅的办公室,拿走七八本女性主义的著作。此前,阎连科对女性主义所知甚少,“就翻看过波伏娃的《第二性》,那也是因为波伏娃有名,而非对女性主义有兴趣。”阎连科对《中国新闻周刊》回忆。

与《我与父辈》中纯粹的家族故事相比,这本写作女性的书《她们》,有更大的野心。阎连科在设定书籍结构时,有意专门辟了一章写作一个名为“第三性”的自创理论,在阎连科看来,由于环境、文化、政治等差异,西方的女性主义理论对中国女性的解释力不够。

阎连科的另一野心,是用《她们》写作中国的四代女性。写作80后一代女性时,阎连科觉得如果写家人,会与上一代女性相差不多。于是,他将目光放在家族之外,在书中写作了9位家族外的女性。她们的行为均溢出乡村生活的常轨,比如:为了赠给情人100块表去卖淫的赵雅敏;被家暴后杀夫,将丈夫埋尸厨房的王萍萍;鞋柜里有20多款名牌鞋,奢侈品包包挂满卧室四面墙壁的杨采妮。这些人中很多都来自朋友们的讲述和介绍。

按照中国传统散文的逻辑,像这样的书大多是对家人、亲人、朋友的书写。而阎连科这本书,写作范围已经超出自身经验,有人将其归为非虚构。阎连科不太认同这种归类,“中国最需要非虚构,但非虚构在中国又最行不通。”阎连科对《中国新闻周刊》说。

近年来,“冠姓权”“单身女性冻卵”,几乎是网络上最热的公共话题。女性主义的争论从未停歇,阎连科的这本《她们》有些莫名其妙地踩中了热点。他在其中对于家族女性的温情描述与赞美,以及作为男性对于女性的忏悔与反思,让诸多女性读者颇为赞赏。但阎连科觉得自己这本书与那些热点其实毫无关系。

他不太关注那些虚热的讨论,倒是借由《她们》的写作重新反思了自己的小说创作。很长时间以来,中国文学中的女性角色大多能被归纳为“女英雄”“贤妻良母”“荡妇”三类,这显得粗暴又狭窄。阎连科在以往的写作中,也从未在意过女性主义视角,但如今,他开始有了自觉意识。

阎连科长篇散文作品《她们》。

自由与消失

《她们》是阎连科近10年写作的第14本书,但只是在内地出版的第9本书。未在内地出版的书中,包含三部长篇小说:《四书》《日熄》和《心经》。这三部小说的写作,他完全不考虑出版诉求,只考虑文学野心和写作的自我满足。

上一篇: 那些与台风有关的江南神祇

- 凡本网注明"来源:北京新闻网的所有作品,版权均属于北京新闻网,转载请必须注明北京新闻网,http://www.hzmskj.com。违反者本网将追究相关法律责任。

- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

- 斯大林格勒保卫战专题展览在抗战馆举办

- 河北固安一工地发现辽代墓葬 内存壁画

- 这个暑期,屏幕上的“正能量”刷出超强“存在

- 铭记与传承 “纪念张学津先生诞辰80周年专场演

- 北京将举办百余场公益音乐演出 辐射人群预计超

- 省港罢工委员会旧址修缮提升 擦亮羊城红色文化

- 纪录片《重返刺桐城》海外首播 解码新晋世界遗

- 北京时装周本月15日启幕 近百场活动呈现“时尚

- 重走山东运河沿线:文化遗产传承凸显活态 更待

- 46场演出12次讲座6个夏令营 “打开艺术之门-20

- 01 作家蒋方舟:非常时期不应对人性过于苛责 要弥

最近一段时间,新型肺炎疫情的变化时时刻刻都在牵动中国人的心。...[详细]

- 2 作家蒋方舟:非常时期不

- 3 儿童文学要有精神底色—

- 4 “云复工”、 “云签约”

- 5 铸就中华民族博采众长的

- 6 作家沈大成:笔下世界像

- 7 演出按下暂停键 文艺院团

- 8 新晋普里兹克奖得主:构

- 9 毕淑敏:我希望,《花冠

- 10 “会飞的房子”书画大赛

- 11 没有颜料管 就不会有印象

- 12 毕布罗斯:现代文明的重

- 13 借助新媒体推广非遗闽剧

- 14 南昌汉代海昏侯国遗址考

- 15乘风破浪一壶酒,让我一